マイナ保険証だけで大丈夫かな?

資格確認書も用意しないといけないのかな?

医療費の支払いがスムーズにいかないのは、すごく困りますよね。

手続きが複雑だと、必要なタイミングで焦るかもしれません。

そこで今回は、マイナ保険証と資格確認書の違いから、併用の方法まで詳しく解説します!

- マイナ保険証と資格確認書の選び方

- 資格確認書の発行手順

- 併用時の具体的な注意点

目次

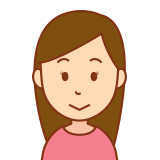

マイナ保険証と資格確認書の違いとは?

マイナ保険証と資格確認書は、医療機関での受診に必要な証明書として、それぞれ異なる役割を持っています。どちらも保険診療を受ける際に重要ですが、その仕組みや目的に違いがあります。

これらの違いを理解することで、自分や家族にとって最適な選択ができるようになります。

- マイナ保険証の役割と仕組み

- 資格確認書の特徴と目的

- マイナ保険証と資格確認書の選択基準

これらのポイントを順に解説し、それぞれの利点や注意点を具体的に紹介していきます。最適な使い方を知ることで、安心して医療機関を利用できるようになるでしょう。

マイナ保険証の役割と仕組み

マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度です。この仕組みは、医療サービスの利便性向上を目的に導入されました。

マイナ保険証を使うことで、従来の紙の保険証を持ち歩く必要がなくなり、デジタル化が進む現代に適した方法として注目されています。

- マイナ保険証の登録は無料で簡単

- 医療機関での受付がスムーズに

- 保険資格をオンラインで即時確認

例えば、医療機関の窓口では、マイナ保険証を読み取るだけで保険資格の確認が可能です。従来のように保険証の期限切れや不備で困ることが減るメリットがあります。

さらに、電子化されることで医療費控除や診療情報の共有がスムーズになり、特に通院回数が多い人にとって利便性が向上します。

このように、マイナ保険証は効率的で使い勝手が良い制度です。登録がまだの方は早めに準備することをおすすめします。

資格確認書の特徴と目的

資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証を利用していない人が医療機関で保険診療を受けるために発行される書類です。

この書類は、特に高齢者や障害者などのデジタル機器が苦手な層に向けた配慮として存在しています。

- マイナンバーカードを持たない人が対象

- 無料で自動的に交付される

- 保険診療を受ける権利を証明

例えば、マイナ保険証の利用が難しい高齢者の場合、資格確認書を提示すれば通常通り医療機関を利用できます。保険証廃止後も安心して診療を受けられる制度設計です。

また、資格確認書は基本的に保険証の発行元である健康保険組合や協会けんぽから自動交付されるため、申請の手間が少ないのも特徴です。

マイナ保険証を持つ予定がない方にとって、資格確認書は欠かせない存在となります。

マイナ保険証と資格確認書の選択基準

マイナ保険証と資格確認書のどちらを利用するべきかは、個々の状況に応じて決まります。利用する際の選択基準を知ることで、最適な選択が可能です。

マイナ保険証を優先すべき人

- デジタル機器に慣れている方

- 医療機関の受付を効率化したい方

- 診療履歴をオンラインで管理したい方

資格確認書を選ぶべき人

- マイナンバーカードを持たない方

- デジタル利用に不安がある高齢者

- マイナ保険証の登録が困難な方

例えば、60代のAさんはマイナ保険証を利用する予定ですが、デジタル機器に不安があるため、資格確認書も併用できるかを検討しています。このように、選択は個々の事情や生活スタイルに基づきます。

選択に迷った場合は、加入している健康保険組合や役所に相談するのも良いでしょう。どちらを選んでも、必要な医療サービスを受けられる仕組みが整っています。

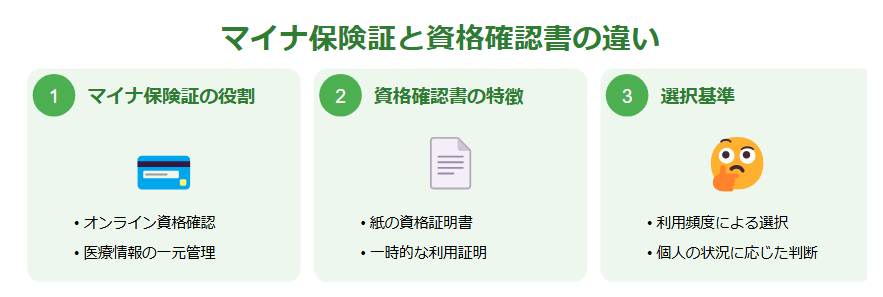

資格確認書が必要なケースと取得方法

資格確認書は、マイナ保険証を利用できない方や、特定の状況において必要になります。このセクションでは、資格確認書がどのような場面で求められるのか、また取得方法や更新手続きについて解説します。

資格確認書の必要性や取得方法を知っておくことで、万が一の際にも安心して医療機関を利用できるようになります。

- 資格確認書が必要になる状況

- 資格確認書の発行手続き

- 資格確認書の有効期限と更新方法

これらのポイントを押さえれば、適切に資格確認書を準備することが可能です。

資格確認書が必要になる状況

資格確認書が必要となるのは、以下のような状況です。特に、マイナ保険証を利用できない人や、高齢者・障害者に向けた代替手段として発行されます。

- マイナンバーカードを持っていない場合

- マイナ保険証の登録がされていない場合

- マイナ保険証の利用が難しい特別な事情がある場合

例えば、70代のBさんはマイナンバーカードを持っていません。従来の健康保険証が廃止された後でも、資格確認書を利用することで、医療機関を引き続き利用できます。

このように、資格確認書はマイナ保険証を使えない場合の重要なサポート手段となります。

資格確認書の発行手続き

資格確認書の発行は、保険証発行元である健康保険組合や協会けんぽが対応します。手続きは非常に簡単で、基本的には申請不要で自動的に発行されます。

- 加入している健康保険組合が自動交付

- 郵送で受け取ることが可能

- 費用は無料で負担なし

例えば、会社員として健康保険に加入しているCさんは、2024年12月以降に資格確認書を郵送で受け取る予定です。特別な手続きが不要なため、スムーズに取得できます。

ただし、場合によっては住所変更や保険切り替えが必要な際に申請が求められることもあります。詳細は保険組合や役所に問い合わせることをおすすめします。

資格確認書の有効期限と更新方法

資格確認書には有効期限が設定されており、期限が切れた場合には更新手続きが必要です。この更新手続きを正確に行うことで、継続して医療機関を利用できます。

- 有効期限は発行時に明記される

- 期限切れ前に健康保険組合が通知

- 更新手続きは郵送または窓口で可能

例えば、資格確認書の有効期限が切れる1か月前に、Dさんのもとに更新手続きの案内が届きました。案内に従って手続きを行えば、次の資格確認書を受け取ることができます。

有効期限を忘れると医療機関で利用できなくなる可能性があるため、注意が必要です。定期的に確認するよう心がけましょう。

資格確認書は、特にデジタル利用が難しい方にとって重要な存在です。期限切れや紛失に備え、余裕を持った手続きが大切です。

マイナ保険証と資格確認書を併用する条件

マイナ保険証と資格確認書は、原則どちらか一方を使用しますが、特定の条件下では併用が可能です。このセクションでは、併用が必要になる具体的な場面や提示方法、注意点について詳しく解説します。

併用の条件を理解することで、安心して医療機関を利用できる環境を整えることができます。

- 併用が必要になる具体的な場面

- マイナ保険証と資格確認書を一緒に提示する場合

- 併用に関する注意事項

これらを順に解説していきます。

併用が必要になる具体的な場面

マイナ保険証と資格確認書を併用する場面は、通常の利用時には発生しませんが、以下のような特別な事情がある場合に必要になることがあります。

- マイナ保険証の利用が一時的に困難な場合

- 医療機関でのシステム不具合によりマイナ保険証が使用できない場合

- 高齢者や障害者がマイナ保険証利用に不安を感じる場合

例えば、Eさん(70代)はマイナ保険証を持っていますが、受診する医療機関の設備が未対応だったため、資格確認書を併用しました。このように、特別な状況では両者を活用することで対応できます。

マイナ保険証と資格確認書を一緒に提示する場合

マイナ保険証と資格確認書を同時に提示する場合は、医療機関や薬局での手続きがスムーズになるよう、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

- 受付時に両方を一緒に提示する

- 資格確認書を補助的な証明書として扱う

- 医療機関側に併用の理由を伝える

例えば、Fさん(60代)は資格確認書を携帯しながらマイナ保険証を利用しています。医療機関で提示する際、どちらを優先的に使うかを受付で確認し、スムーズに受診しました。

併用が必要な場合でも、基本的にはマイナ保険証が優先されるため、資格確認書は補助的な役割を果たします。

併用に関する注意事項

マイナ保険証と資格確認書を併用する際には、いくつか注意点があります。これを理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。

- 両者を常に携帯する必要はない

- 医療機関によって対応が異なる場合がある

- 資格確認書を紛失した場合は速やかに再発行手続きを

例えば、Gさん(50代)はマイナ保険証を普段利用していますが、資格確認書を自宅に保管しています。万が一の際に対応できるよう、予備として資格確認書を活用しています。

また、資格確認書の紛失や有効期限切れには注意が必要です。定期的に有効性を確認し、必要であれば更新手続きを行いましょう。

マイナ保険証と資格確認書の併用は、特定の状況で役立つ手段です。安心して医療を受けるためにも、両者の特徴をしっかり理解しておきましょう。

資格確認書の有効期限と注意点

資格確認書には有効期限が設定されており、その管理を怠ると医療機関での利用に支障が出る可能性があります。このセクションでは、有効期限が切れた場合の対応や紛失時の再発行手続き、注意が必要な使い方について解説します。

資格確認書の取り扱いに注意することで、スムーズに医療サービスを利用できる環境を整えましょう。

- 有効期限が切れる場合の対応

- 資格確認書を紛失した場合の再発行

- 注意が必要な資格確認書の使い方

これらの重要ポイントを順に説明していきます。

有効期限が切れる場合の対応

資格確認書には、有効期限が設定されています。有効期限が切れた場合には、速やかに更新手続きを行う必要があります。

- 有効期限は通常、発行後1~2年

- 期限が近づくと通知が送られる

- 更新手続きは窓口または郵送で可能

例えば、Hさん(60代)は資格確認書の期限が切れる1か月前に、健康保険組合から更新通知を受け取りました。期限内に窓口で手続きを済ませ、新しい資格確認書を問題なく受け取ることができました。

期限を確認せずに放置すると、医療機関で使用できなくなる恐れがあります。定期的に有効期限を確認することが大切です。

資格確認書を紛失した場合の再発行

資格確認書を紛失した場合も、速やかに再発行手続きを行うことが重要です。紛失してしまった際の具体的な手順を押さえておきましょう。

- 発行元(健康保険組合や協会けんぽ)に連絡

- 再発行手続きは窓口または郵送で可能

- 再発行時も費用は無料

例えば、Iさん(70代)は資格確認書を誤って処分してしまいました。健康保険組合に連絡をして、郵送で再発行手続きを行い、1週間後には新しい資格確認書を受け取ることができました。

紛失を防ぐためには、資格確認書を大切に保管し、必要なときにすぐ取り出せる場所に置いておくことを心がけましょう。

注意が必要な資格確認書の使い方

資格確認書は便利な書類ですが、適切に管理しないとトラブルが発生する可能性があります。以下のポイントに注意してください。

- 他人に貸与することは違法

- 医療機関での提示が必須

- 紛失や盗難時は速やかに対応

例えば、Jさん(50代)は資格確認書を常に財布に保管していますが、万が一盗難に遭った際のリスクを考え、自宅にも予備のコピーを保管しています。このような配慮があると、万一の際にも落ち着いて対応できます。

また、資格確認書を他人に貸与する行為は違法です。自分自身のみが使用することを徹底しましょう。

資格確認書は、マイナ保険証の代替手段として重要な役割を果たします。適切な管理を行い、有効期限や紛失に注意することで、安心して医療サービスを利用することができます。

資格確認書に関する基本的な注意点を理解し、自分にとって必要な場合には、しっかりと準備を整えておきましょう。

まとめ マイナ保険証と資格確認書の仕組みや手続き方法

今回は、マイナ保険証と資格確認書の仕組みや手続き方法について紹介しました。

- マイナ保険証の特徴と活用法

- 資格確認書の取得と期限管理

- 両者を併用する際の流れ

マイナ保険証は電子的な手続きの簡略化を目指した制度で、資格確認書は紙ベースの保険証の代替でした。両者を併用するケースや、有効期限切れの対処法なども詳しく解説しました。

高齢の方や家族も、この記事で制度の仕組みを理解できたよね。

手続きをスムーズに行い、安心して医療サービスを受けられる環境を整えてくださいね。